植根乡土三十年

江西永新的乡土文化历史悠久,博大精深。但要有效地发掘、整理和传承并非易事。由于历史的原因,我们对此曾经一度很是反感、排斥甚至粗暴地压制、废除。在所谓“移风易俗”口号的误导下,不分良莠、不分青红皂白地“移、易”,致使许多原生态的乡土文化濒临消亡的境地。

永新在地域上划分为东、南、西、北四大乡,其中又含若干个行政乡镇。除了各姓氏独有的崇拜图腾外,其生活习惯、民风民俗、语言和审美观基本一致,大同小异。

然而,这些散落在民间的一颗颗明珠,随时都有被历史风暴吹走和尘垢淹没的可能。整理和传承乡土文化的呼声,日益高涨,改革开放给我们带来了又一个明媚的春天。

30年前的我,也由于一次意外,被卷入这股春风之中,由此而一发不可收拾。磕磕碰碰近30年了,仍乐此不疲,兴犹未尽。

一、宗族联谊

近30年前的1996年仲秋的一天,我接到一封陌生人的来信。信是由广西的人宾阳县平易村一位同宗名春龄的老先生写的,他说乃村始迁祖吴南溪来自江西省吉安府永新县,具体地址不详。那时,网络远没有如今那么发达,一般人也没有手机。他抱着大海捞针似的期盼,特将信寄到了县财政局,请永新哪位吴氏宗亲帮他们查找云云。而这封信却因缘巧合,最终落到了我的手里。没承想,也正是这封信,成了一把打开永新吴氏尘封了数百年的宗亲史的钥匙。同时,也为我投身吴氏文化工作,以及对永新乡土文化研究,开启了一道启蒙之门。

我揣着这封饱含无限信任和宗谊的信函,走访了我平日里熟悉的吴氏宗亲,像大海捞针似的为其寻根溯源。天道酬勤,数日后,终于在南唐老居村吴文秀兄的手里,得到了一本民国时期永新吴氏大祠的《裔单谱》。这本小册子是专用于农历七月十五中元节烧冥包时,为亡灵唱名用的。石印本,保存还尚完好。终于在里面查寻到欧田派位下有十七世南溪翁、南隆翁字样。我如获至宝,立即复印了一份寄往广西。

很快,广西方就回信了,对方欣喜万分,并决定立即派人前来祖地考察。

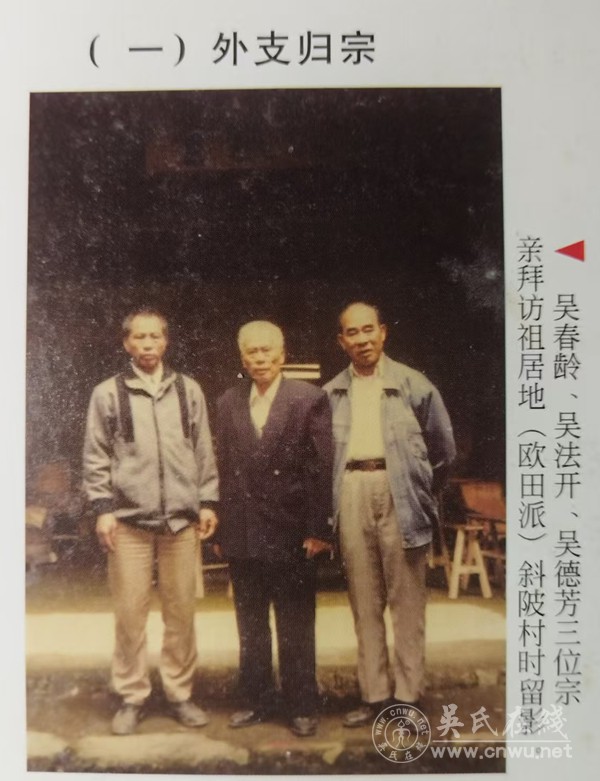

1996年10月18日,由退休老干部吴春龄带队的广西宾阳吴氏代表一行4人,来到了永新。按照我和文秀兄事先的安排,他们第一站即南溪翁的祖居地欧田吴氏一一在中乡斜玻村,广西宗亲受到了最高礼仪的欢迎。他们也带来了族谱,两相对比,天衣无缝。“终于找到家了”,这几位老人跪倒在祖祠前,泣不成声,其情其景,令人动容。

1996年10月18日,广西3位宗亲于在中乡斜陂村合影

接下来的几天里,广西宗亲先后拜访了永新吴氏八派中的其它七派,都受到了前所未有的热烈欢迎,令这些久别的游子,真正感受到了祖地同胞们的热情和宗谊。

在座谈中,吴春龄老先生首先提出了重修族谱的提议。并介绍了江苏省无锡市是全国吴氏发源地的信息。对于这些信息,我是第一次听说,但骨子里似乎萌生出一种无形的力量在驱使我:必须接盘,并圆满完成任务。

1998年,《中国吴氏通书》组稿大会,在广东五华县举行,我应邀出席。并为《通书》组稿。

1999年4月28日,我受邀至无锡出席“泰伯墓修扩建工程”奠基仪式,从此开启了与吴氏祖地无锡的紧密联系。

1999年冬,我应无锡市吴伟勋老先生之邀,出席了在浙江省平阳县商讨纂修全国吴氏宗谱事宜。会上确定谱名为《中华吴氏大统宗谱》,并成立了编委会。我忝列编委会常委、副主任。

2008年6月22日在浙江平阳出席统谱办工作会议

时间进入二十一世纪,应南昌吴氏宗亲之邀,数度远徙南昌,商讨成立江西吴文化研究会及江西吴氏宗亲总会事宜。历时2年,又一次大功告成。:2017年,在南昌成立了江西省吴氏文史研会和江西省吴氏总会。本人忝列副会长、顾问等职。

2023年4月,应邀去到吉安市,出席关于成立“吉安市吴氏宗亲会”事宜。2025年4月,宗亲会在井冈山成立。

2017年12月15日在泰国王宫前与江西吴氏代表团合影

这些年,曾不时应邀远赴广西、广东、贵州、福建、浙江、安徽等外省及省内各县市吴氏宗亲团体、家族出访.考察等宗亲活动。也曾远赴台湾、香港、菲律宾、泰国、马来西亚等国家和地区参加世界性吴氏宗亲会会议和学术论坛。在台北,曾受到吴伯雄老宗长的热情接待,并合影留念。

2016年7月7日在台北与吴伯雄宗长合影

通过这些活动,不仅增长了知识,广交了朋友,也在国内外吴氏文化刋物、网络上发表了不少论文和诗词。并出版了一本小册子《我与吴文化》,为江西社科院所收藏。

永新吴氏因枝繁叶茂,远徙宗亲众多,受历史条件的限制,徙外宗支与祖地失去联系太久远,故每年寻根归宗者络绎不绝。本人自1999年接任永新至德(吴氏)文化联谊会会长二十多年以来,接访、招待各地宗亲,为他们寻根归宗之旅提供方便,深感责无旁贷。

二、谱牒文化

1996年10月,我们受广西宗亲强烈要求修总谱的影响,我先是与无锡祖地的吴伟勋老宗长取得了联系,他为我提供了吴氏先世世系图及其它资料,再参阅了水尾吴家村珍藏的老谱和宁冈县吴氏族谱,至此,我对永新吴氏族谱便有了一个基本轮廓,也可以说是胸有成竹,志在必得了。

永新吴氏,百分之九十以上同宗同源,即吴皙公。南唐时,吴皙任永新县衙主簿,积劳成疾,终于任上。次子吴炤肇基烟阁,因筑望烟阁济贫而千古留名。其子嗣县境内分八派,约二万余众。近邻吉安.。泰和、安福、莲花、井冈山及茶陵、攸县吴氏,多为其分支。而远徙两广、贵州、云南.、四川等省区,却有百万之众。

于是,我们多方联络永新境内八派吴氏嗣孙,随即成立了永新至德文化联谊会和第十三修《永新吴氏总谱》编委会。从倡议动员到筹款、蒐集、整理、编写、打印、校对等,仅用了14个月的时间,便大功告成。1998 年2月15日,举行了隆重的《总谱》发行仪式。

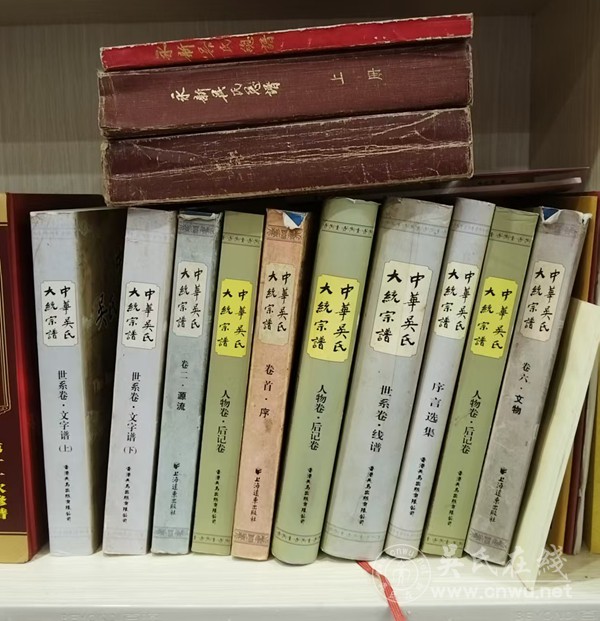

主编和参与编纂的吴氏族谱

第二年,吉安、泰和和莲花等周边县市祖籍永新的宗亲,纷纷要求归宗,又续修了《徙外宗支分谱》。总谱的发行,使中断了近三百年的吴氏世系得以赓续,也为后世修谱保存了弥足珍贵的谱牒资料。

从1999年起,我参与编修《中华吴氏大统宗谱》。编修《中华吴氏大统宗谱》不比编修地方谱,它涉及区域广,人口多,联络难,各地送来的老谱世系紊乱,加之班子内矛盾众多,磕磕碰碰,历时15年之久方才告竣。其时,每年不下五六次赴无锡、浙江、深圳、合肥等地会商,可谓劳心劳力,疲于奔命。虽如此,仍乐此不疲。

参与编修《中华吴氏大统宗谱》,是我一生编修的最大一部典籍。她跨越时空三千余年,数十个朝代,数十个省份(州府),人口二千多万,全书一千多万字。皇皇巨著,于2005年大功告成,此生无憾矣!

永新吴氏徙外宗支繁多,许多地方要求编修族谱,苦于一没资料,二没经验。针对这些宗亲,我总是为之无偿提供资料,传授经验,解决一些具体问题。甚至亲自为其撰稿、编纂、修订。

三、宗祠、祖墓与祭祀文化

冬至祭祖,是永新吴氏的传统民俗。自解放初中断,至1998年恢复,我们坚持每年冬至日祭祖。从刚开始的每年轮值作东,到自愿参与,二十多年来,从未中断。每次祭祀都有条不紊,在县内众多兄弟姓氏中,如此虔诚、隆重且持续,实属罕见。

永新吴氏冬祭一角

2001年,老家东边村有数百年历史的祖祠,因年久失修,岌岌可危,族众纷纷要求我出面牵头改建。盛情难却,便毅然挑起了这副重担。赖众人之力,花了最少的钱,用了最短的时间,建成了最好的祖祠。

在编修好的总谱后,重修吴氏烟阁始祖炤公墓又摆上议事日程。我们通过募捐,筹集到二十多万元,重修了炤公墓。如今的炤公墓园,祖墓、牌坊、凉亭、归宗碑、源流碑等,巍然屹立,落落大方,令众多前来归宗的宗亲们肃然起敬,感动不已。

吴炤公像

2023年,烟阁乡人民政府和烟阁乡乡贤会决计重建望烟阁。望烟阁原是我吴氏烟阁始祖吴炤公所建,用于登阁望炊烟以济无米之户用,“烟阁”之地名也因缘于此。这是一件弘扬祖德,启迪后人的地标性工程,既有历史意义,又有现代教育意义。我有幸应邀参与了策划,并倡议吴氏子孙积极捐款。其间,我也应乡政府之邀,为新建的望烟阁创作了数副楹联及诗文。其中一篇征文《重修望烟阁记》荣获入选大奖……

望烟阁远眺

四、整理民俗资料

永新县的人口是汉民族占绝大多数,所以,四乡的民风民俗纯朴统一,差别不大。

永新的民俗庆典文化以生辰、升学、婚嫁、营建、丧事、祭祀和敬神为主。在农村,担任或说主持这类活动的人,一般是读书人,即旧时的士绅。民国时期,由于早就废止了科考,实行的是新式教育,乡间不存在什么有“功名”的绅士。只要小学毕业,都可以在祠堂里办上几桌酒席,名曰“毕业酒”,请合族老辈子士绅出席。从此,他就是一位名正言顺的“绅士”了,就可以参与或主持族内的各种族务和红白喜庆大事。永新乡间给主持红事的先生称之为“斯文”、而到了主持白(丧)事时,又被称为“礼生”——同一个人,因场合不同,称谓也迥异。

因于我老家村里多年没有能担当此种重任的斯文(礼生),遇上红白大事,需要到邻村去聘请,极不方便。对于一个有一百多户的中等村子来说,这本身就是一件很不光彩的事。因此,村里长辈多次要求我接过那副担子。其实,我看到那种状况,心里也有想挑担的冲动。可是,我婉拒了,因为我手头上没有这方面的资料,连基本知识都不懂,谈何容易?

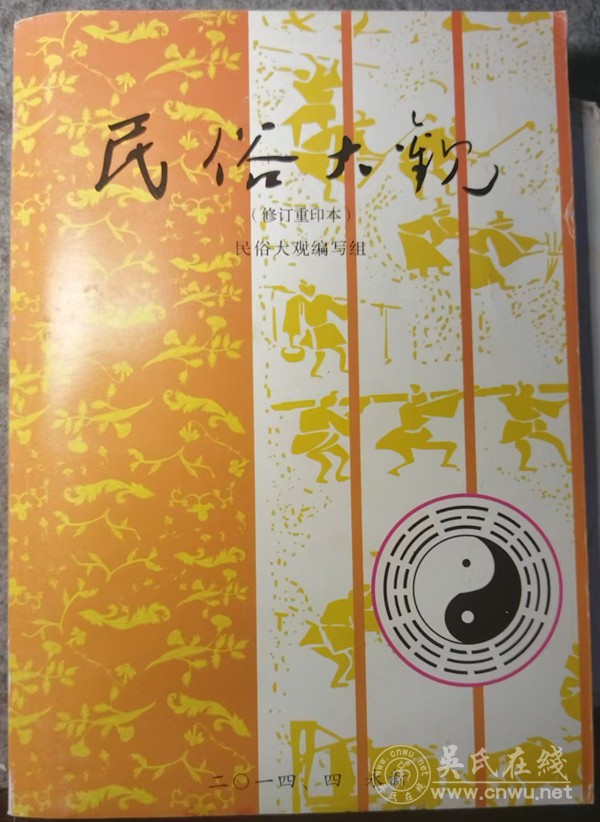

为此,我多方筹集有关婚丧喜庆方面的资料,准备自己打印好后,适时“出山”。谁知,此事被李文彬老师知道了。他说他手上也有很多这方面的资料可供借鉴。后来,资料多了,我便萌生了将这些资料集结成册,形成一本书的念头。谁知,我的想法与李老师一拍即合,在蒐集资料当中,为了获取更多的资料,使其更具代表性和权威性,1999年,我们先后邀请了顾尔兴、刘志文、尹镇中、尹友令等先生参加。这样,慢慢地形成了一个写作、编辑班子。经过近一年的努力,30多万字的《民俗大观》问世了。投向市场后,没想到竟获得社会的认可,在其后的二十多年里,我们先后重印了5次之多,每一次都供不应求。以致多年后,仍时常有人来电索取。《民俗大观)之所以能获得成功,主要是适应了社会对民俗文化的重视和强大的需求力。也从一个侧面证明,传统民俗文化是有顽强的生命力的。数千年以降,不管时势如何变化,甚至在文革的所谓“破四旧,立四新”的极左年代,都没能将其扼杀。而在文革结束后,以其超强的生命力,蓬勃地延伸和发展。

再版的《民俗大观》

在其后的日子里,我也曾在老家担当起“斯文”和“礼生”的双重角色达十数年之久。直至前几年,因冗务缠身,也有了新的继承人选后,才不得已退出。

编纂《民俗大观》后,每年都有不少认识和不认识的朋友打电话前来咨询民俗活动中的一些具体操作流程和注意事项。我也很乐意和他们交流,互相探讨民俗活动中出现的某些难题,并给与解答和释疑。

五、挖掘、传承永新文史

从上世纪九十年代起,我就经常参加县委宣传部组织的撰稿活动。承蒙宣传部曾绯龙、刘志宏、朱国朝先生的引荐,让我有机会参加一系列的采风、讲座和撰稿活动。其时,也屡受罗天祥先生之邀,为其编纂的系列永新地方史籍撰稿。

1997年,我要儿子在广州二手货市场,为我买了一台旧电脑。从此,边向打印店的小姐姐们学习敲打五笔字,边将大脑中的那一点点文思,转变成一个个汉字。对我来说,这是一个历史性的进步,看着这一行行整整齐齐的文字,从我的指缝中流出来,慢慢地形成一篇篇文章,并不时地出现在书刊上时,我的创作兴趣大增。像民间故事、历史事件、风土人情、山水风光,人物传记、林林总总,让我文思泉涌,一发而不可收拾。

这期间,我配合县委宣传部和县史志办为之出版的书籍和报刊撰写了一些地方史、历史小故事等,为《永新人物传》撰写了几位历史和现代名人。随着互联网的发展,我不时向《掌上永新》投稿,时不时有一些小品散文、故事上网,虽无教化之益,但亦可供人以喷饭之笑资,何乐而不为?去年,届曾为在永新召开的吉安市文旅大会撰稿。重点介绍了南乡菜肴“十大罗碗”的前世今生及制作方法。从这些撰稿活动中,我也更深刻地了解到永新地方文化的博大精深。

永新四乡民风民俗丰富多彩,历史人文景观及好山好水众多。近年,我重操旧业,不惜花巨资买来高档数码相机,随市、县摄影家协会同行到处采风,参与了不少民俗活动,留下了许多珍贵镜头和回忆。

如“等五涧水老爷”,是南乡南唐村的一项传统民俗。每年农历十二月二十五日,届时南唐村人们将举行一场隆重的“等老爷”活动。

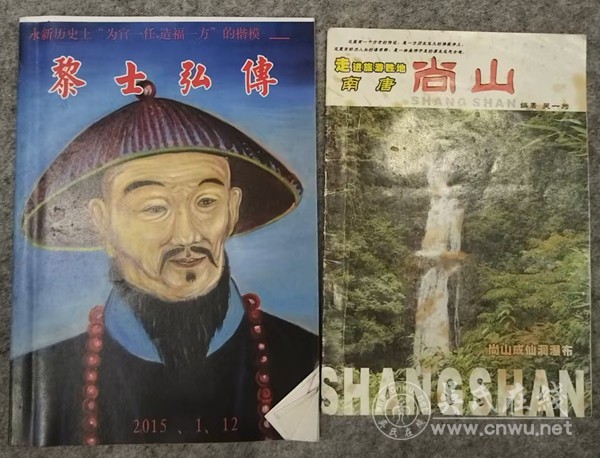

“五澗水老爷”黎士弘塑像

“老爷”名字为黎士宏,福建长汀县人氏,清康熙年间曾任永新县令。因在其任上,解决了南唐村与烟阁乡十三社因争灌溉用水而数百年的历史沉案。知恩图报的南唐人,为黎知县建了生祠,黎离任后,为其雕了塑像,年年轮值祭祀,一年365天,天天有香火斋饭供奉。

以杀“拦门猪”的最高礼仪,欢迎“五涧水老爷”的到来

为了弄清黎士弘的身世,在罗天祥老师的倡议下,2006年8月24日,我会同罗天祥、刘佳利、吴文秀等4 人,亲自前往福建长汀县。在长汀县史志办和档案馆的帮助下,终于找到了黎士弘的老家,并收集到不少资料。

2006年8月,在长汀与黎士弘后裔合影

回来后,我悉心整理,并自费出版(非正式)了《黎士弘传》,免费向大众发放。为家乡的民俗活动,增光添彩。

每年去一趟尚山庵已成常态

尚山庵,是一个有着美好传说和瀑布风光的旅游胜地。由于历史的原因,多年来庵身倒塌,荒草丛生。2001年,南乡一群信众来找我,要我为其重修尚山庵出谋划策,并做些文字上的工作,我慨然允诺。通过实地采访,我写出了《尚山庵》的小册子,印了500本,免费投向大众,向世人推介尚山庵。并与人合作,自费请人雕塑了慈云大师佛像,供奉在尚山庵,受人礼拜。

永新东南乡义山山脉瀑布奇多,这些瀑布吸引我每年都会去浏览观光,并留下不少美丽而震憾的镜头。

永新是一块红色的土地,红色资源众多,如三湾、龙源口、黄竹岭、九陇、牛田、九陂、塘边、枧田及县城南街等,这些地方是我常年的打卡地。去那里采风,搜集历史资料、接受革命传统教育,是一项既光荣,又心身愉悦的事。

我爱永新的一山一水,一草一木,这些山水草木都是我生命中的一部分,只要腿还能动,将一直走下去。

六、编纂《永新野史》系列丛书

编纂《永新野史》,纯属一次例外。

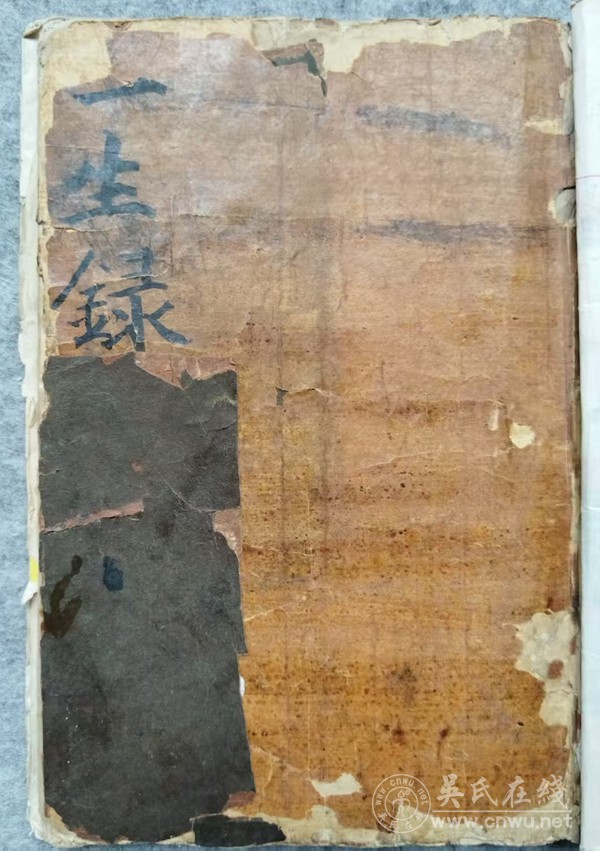

我的一位堂叔吴其麟先生,原任职于永新师范教务处。他曾对我说他藏有其高祖父吴家材老先生的一本纪实体小册子,名曰《一生录》。我多次索要,却遭婉拒。后来,先生不幸去世,我再次向其长子红星弟提起此事,在他一番搜寻之下,从杂乱无章的旧书堆中,找到了这本小册子。我如获至宝,翻开一看,是历经晚清五个王朝的吴家材老先生他8岁至78岁的编年史。每一年记一小段,将他所知道的发生在身边的重大新闻和轶事,记录在案。我越看越觉得它有其重要的历史价值。遂动手打字,想将其打印好后,推向社会,让众多人们能了解150多年前,发生在永新土地上的那些人和事。特别是大平天国在永新的81天里,所犯下的种种有违人性和道德底线的恶行。

后来,惊动了县委宣传部的刘志宏先生,他将其捅到网上去,在社会上引起了轰动,并导致《光明日报》记者也前来采访。由于老先生的手写本的时代语境不同,其中一些闲闻轶事外村人并不理解。因此,我又萌生了将其解读,将那段历史距离拉短,让它更贴切现代语境,让更多的人能读懂。因此,我利用晚上休息时间,花了整整2个月的时间,终于完成了解读《一生录》这本小册子。有一天,县档案局局长朱吉堂先生到我处闲逛时也发现了它,粗一翻阅,认为很有历史和文物价值。并说,如能以书的形式付梓,他们局里也愿提供一部分资金。

我很高兴地接受了朱局长的建议,动手让小册子蜕变成书籍的努力。最后,在为“书”起名时却犯难了:考虑到它并非正史,还是以野史的形式为好。于是,很快,《晚清永新野史——乡儒吴家材“一生录”解读》面世了。初时,我不敢多印,只印了200本,免费投向社会后,没想到竟引起了轰动。很快就被抢阅得精光。承蒙罗天祥和谭加庆二位老师的点评,随即,对小册子又作了一番修改,这次印了500本。不到两个月,又被抢光了。其实,我并不知道索书的人,是不是真的读者?抑或是以为反正不花钱,不拿白不拿。不管怎么说,我见到书能引起人们这么大的兴趣,虽然花掉了几千块钱,心里也就释然了。

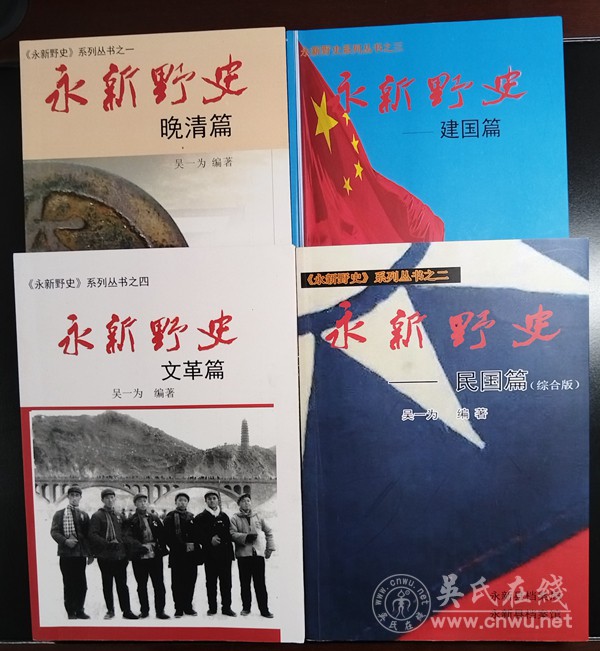

这时,心中又萌动了另一种冲动——续写野史,搞一个野史系列丛书。于是,在近20余年的时间里,我先后又写出了永新野史系列丛书之《民国篇》上、下2册、《文革篇》1册、全4册。

2021年的某天,井冈山大学的李伏明教授带领厦门大学一位博士,通过县史志办彭朝胜主任来找我,求见吴家材老先生的《一生录》原件。其原因竟是前年的江西公务员考试,有一道“《一生录》作者是谁?”的考题。井大要他们学院作为一个课题来研究。他们先是一头“雾水”:“哪来的《一生录》呵?”后来,通过艰苦的寻找,才终于打听到答案在我这里。所以,他们才跟踪追迹来到我家中。我热情地接待了他们,并出示《一生录》的原件给他们看。他们纷纷拍照,

吴家材老先生《一生录》原件

受此影响,我产生了将野史形成一个系列丛书的念头。因此,继续创作,至今年4月份,又完成了《建国篇》1册。为便于人们阅读,又将《民国篇》上、下2册,优化整合成为综合本1册。至此,便形成了如今的《永新野史》系列丛书全4册本,早已交印刷厂家,且已出样书,即将开印。

编纂《永新野史》绝非一时心血来潮,而是前后花费了近二十年的时间,也付出了不少资金。我身在江湖之远,其实并不想借书出风头,更无欺世盗名之野心。纯粹是为永新某些被遗漏的历史填空补白,为某些被歪曲了的史实勘误纠错。如此而已,别无所求。

《永新野史系列丛书》样书

80多万字的《永新野史》系列丛书的付梓,了却了我一生的夙愿,也为后人留下了一点虽说不上“珍贵”,却也绝非“垃圾”的文史资料。我也相信,150年以后,人们也会像我们今天欣赏吴家材老先生的《一生录》一样,会欣赏我的“野史”的。如此,愿足矣!夫复何求?

《野史》写完了,无所事事的我在某杂志上看到过一篇新编《聊斋志异》的文章,以半文半白的手法,仿《聊斋》文体,读起来很是感人,有嚼劲,并深受感动和启发。遂又有编写永新版《聊斋志异》的念头。于是,也东施效颦般地仿用半文半白的语言风格,将流传于永新地方上的鬼神和离奇故事,以新《聊斋》的形式写出来与众人分享。这些亦庄亦谐,似人似鬼的故事,在网上一经传开,竟也引来不少网友的点赞和喝彩。如今,已经写出了60多篇,争取明年写满100篇时付梓面世。我有自知之明,深知此《聊斋》远不如蒲氏之《聊斋》,纯属无稽之谈,既无警世恒言之功效,也不可能传世流芳。惟愿读者于闲遐时看后能喷饭,能作笑资,辄愿足矣!

总之,在与永新乡土文化打“交道”的三十年中,我从中学习到了不少民俗知识,也掌握了不少写作技巧。既丰富了我的头脑,也开启了我的心智,获益匪浅。

通过这些活动,我明显地感觉到,我的脑力及身体始终能保持一种清醒活跃和心身健康的状态。快奔八的人了,能保持这种心态和体魄,更应倍加爱护和珍惜。

2025.7.8

◆声明:本站属非营利性纯民间公益网站,旨在对我国传统文化去其糟粕,取其精华,为继承和发扬祖国优秀文化做一点贡献。所发表的作品均来自网友个人原创作品或转贴自报刊、杂志、互联网等。如果涉及到您的资料不想在此免费发布,请来信告知,我们会在第一时间予以删除。 全部资料都为原作者版权所有,任何组织与个人都不能下载作为商业等所用。——特此声明!

相关内容

- 2025-11-28 家族·家风·家训:中华家族文化的传承核心与现代践行

- 2025-11-25 《菊香颂》获金韵金奖偶成

- 2025-11-13 儿时砍柴记忆新

- 2025-11-12 武穴吴氏文化《本修诗、词、文》

- 2025-11-11 王仙三狮仙赋

- 2025-11-10 二龙米粉

点击排行

- 104-08县城里的小孩,人们,与游戏

- 203-17越绝书一

- 303-17越绝书二

- 401-30吴三桂诗词文艺汇编 (一)

- 501-15吴称谋诗词—— 参禅悟道...

随机文档

- 106-07广东梅州市丰顺县丰良镇莘...

- 204-14浅谈吴氏始祖、开山堂祖、...

- 302-28《黄金寨》作者吴如宽捐赠...

- 405-13吴氏应龙公(讳烈公)出自何系

- 501-23吴氏繁衍播迁

当前位置:

当前位置: