三地文献共证吴兢墓位于江苏宜兴芳庄

近日,一项关于唐代著名史学家吴兢墓址的重大发现引发了学界和地方文化研究爱好者的广泛关注。通过对宜兴县志、函亭侯蒋氏家谱、荊邑世家芳溪吴氏世享堂家谱的深入挖掘与研究,确凿证据表明,吴兢墓位于宜兴芳庄。这一发现不仅为研究吴兢的生平及历史贡献提供了新的实物依据,也为地方文化和家族文化的传承与发展注入了新的活力。

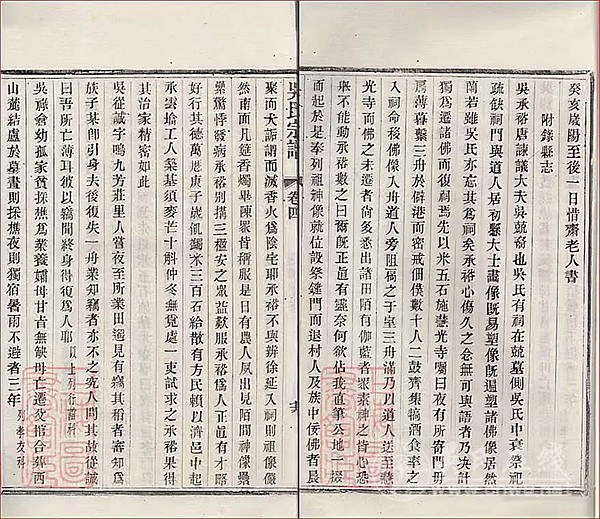

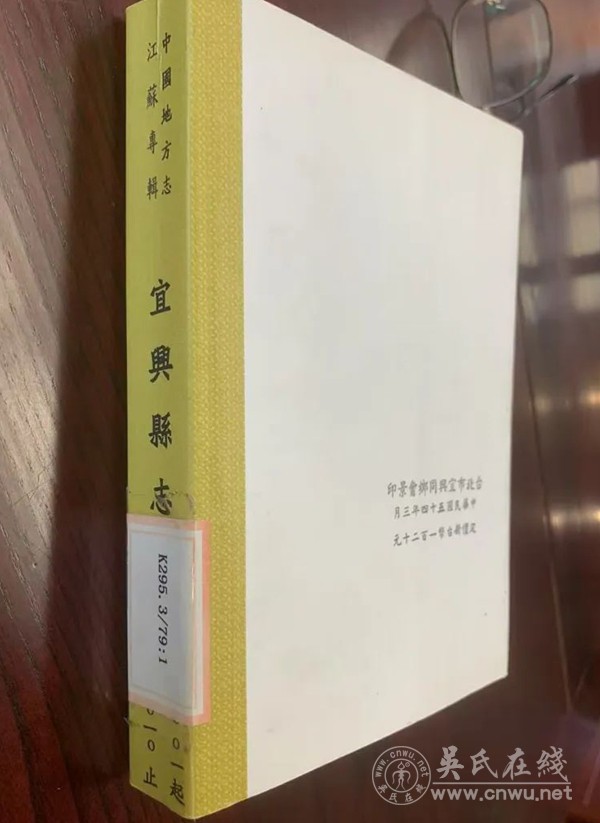

此次发现源于对地方文献的系统梳理。在宜兴县志中,明确记载:“吴兢,唐之直笔史官,其后裔卜居宜兴芳溪里,兢之墓亦在芳庄,其地有祠宇祭祀,绵延不绝。”这段文字为吴兢墓在宜兴芳庄提供了重要的官方历史线索。县志作为地方历史的权威记录,具有较高的可信度和历史价值,其记载为后续的研究指明了方向。

与此同时,蒋氏家谱和吴氏家谱也为此次发现提供了关键佐证。蒋氏家谱中虽未直接提及吴兢墓,但通过对家族联姻关系和迁徙轨迹的梳理,发现蒋氏家族与吴氏家族在宜兴芳庄一带存在着紧密的联系。其中,吴兢之女嫁入蒋氏家族的记载,进一步证实了吴氏家族在当地的繁衍和传承,间接支持了吴兢墓在芳庄的观点。

而吴氏家谱则是此次发现的核心证据。在多版本的吴氏家谱中,均详细记录了吴兢的生平事迹、家族脉络以及墓葬位置。乾隆甲申年修订的吴氏家谱中,更是对吴兢墓的方位和周边地形进行了细致描述:“兢公之墓,坐落在芳庄之东隅,背倚青山,前临溪流,乃家族之风水吉地。”这种家族内部代代相传的文字记录,是家族记忆的珍贵载体,有力地证明了吴兢墓在宜兴芳庄的真实性。

为了进一步验证文献记载的准确性,相关研究人员还对宜兴芳庄进行了实地考察。在芳庄的特定区域,发现了疑似古代墓葬规制的地形特征,包括明显的墓冢轮廓和残存的神道碑座。此外,周边出土的一些唐代风格的砖石残片,经文物专家初步鉴定,与吴兢所处时代相符,为吴兢墓在芳庄提供了实物证据。

吴兢作为唐代著名的史学家,其著有《贞观政要》,与刘知几共同修撰《武后实录》,以刚正不阿、秉笔直书的史家风范被尊称为“直笔”。他的史学成就和高尚品格对后世产生了深远影响。此次吴兢墓在宜兴芳庄的发现,不仅有助于深入研究吴兢的个人生平,也为研究唐代历史、文化以及家族传承提供了宝贵的资料。

对于宜兴地方文化而言,吴兢墓的发现丰富了当地的历史文化内涵。芳庄作为吴兢墓的所在地,将成为地方文化传承和发展的重要地标。未来,相关部门计划在此基础上,进一步加强对吴兢墓及周边文化遗迹的保护与开发,推动地方文化旅游的发展。

吴兢后裔芳溪吴氏迄今千余年传三十余世,宋有三郡马、六解元、三省元之盛,仍荆邑世家也!

此次通过宜兴县志、蒋氏家谱、吴氏家谱的相互印证,以及实地考察的有力支持,确定吴兢墓位于宜兴芳庄。这一发现对于历史研究和地方文化传承具有重要意义,也为后续的文化研究和保护工作奠定了坚实的基础。

上一篇:江西南丰宣公世系考

◆声明:本站属非营利性纯民间公益网站,旨在对我国传统文化去其糟粕,取其精华,为继承和发扬祖国优秀文化做一点贡献。所发表的作品均来自网友个人原创作品或转贴自报刊、杂志、互联网等。如果涉及到您的资料不想在此免费发布,请来信告知,我们会在第一时间予以删除。 全部资料都为原作者版权所有,任何组织与个人都不能下载作为商业等所用。——特此声明!

相关内容

- 2025-12-10 潜岳至德堂吴氏世系与渊源纪(二)

- 2025-12-10 潜岳至德堂吴氏世系与渊源纪(一)

- 2025-12-06 吴氏吉甫公后裔

- 2025-11-21 延陵堂吴氏万一公迁徙定居探寻综述

- 2025-11-11 江苏芳溪吴氏家族史略

- 2025-11-10 铜陵吴桥村吴氏文化起源与传承考

点击排行

- 107-23远口吴氏地湖德公族谱中值...

- 203-03吴梅村是《红楼梦》原作者考辨

- 311-10江西省赣州市南康区太窝乡...

- 402-15梅溪先举公与四溪“笃”公...

- 507-08关于休宁吴田吴氏祖源的两...

随机文档

- 112-23樂居雅瑶地景小引

- 206-07与乐观的人在一起,你也变...

- 303-17江西会昌吴氏寻外迁宗亲启示

- 407-12湖北吴氏寻同字辈的宗亲:...

- 503-28读书学习,增长知识,服务社会

当前位置:

当前位置:

宜兴自古崇文厚德、耕读传家,仅宋、明、清三个时期就出现了4名状元、10名宰相与385名进士,近现代更是拥有院士32名,上百位高校校长以及一万多名教授。

宜兴历史上共有10位宰相,分别是许戫、蒋伸、周葵、蒋芾、徐溥、周延儒、吴宗达、吴炳、堵胤锡、吴贞毓。

共有四位状元,分别是佘中、蒋重珍、周延儒和、陈于泰。

千百年来,宜兴各乡镇名门大族,可谓人才辈出、光彩夺目。其中周、蒋、徐、吴四大家族尤为突出,14位状元宰相占据了10位。

宜兴吴氏众多,世居官林、杨巷、宜城、闸口北渠、芳庄等地。宜兴吴氏尤以桂芳吴氏、北渠吴氏、宜城济美堂吴氏三支最为显耀。

宜兴吴氏明清两朝出过43位进士。宜兴古代10宰相,吴氏独占3人。吴国华是榜眼礼部尚书,吴宗达是探花大学士(宰相),吴中行是翰林院掌院翰林。

宜兴籍两院院士有著名物理化学家吴浩青、著名水工结构专家吴中如。文化艺术界有中国现代绘画事业奠基人之一的吴大羽,当代著名画家吴冠中等。

中国十大传世名画之一的《富春山居图》在明代万历至清代康熙年间一直保管在宜兴吴氏家中。吴纶、吴仕父子被看成是宜兴紫砂壶文化的杰出代表。供春被誉为紫砂壶鼻祖,原是吴仕的书童。据说最初形态各异的紫砂壶,就在宜兴“吴仕楠木厅”陈列展示。

江苏宜兴吴氏家族源流考

宜兴吴氏,望出名门,人丁繁盛。南宋初年,自延陵徙钟离,终成本邑十大望族之一,盛于宋 繁于今。自古至今人才迭出,雄甲阳羡一邑,而吴氏之由其远且显矣。按史吴本姬姓,黄帝后裔,时古公亶父有三子:曰泰伯、曰仲雍、曰季历。季历有子昌,固有贤能,古公欲传位于昌,泰伯、仲雍遵父王意,携家眷由岐山至荆蛮开垦,纹身断发,化服蛮夷,与当地民众融为一体,传播中原文化,教民众农桑织造等技能,后建立勾吴国(江南无锡梅村一带)武王统天下,封仲雍之孙周章于吴,以继泰伯之后,封周章之弟仲于虞,以继仲雍之后,子孙遂以吴为姓。十八世孙寿梦生诸樊 、余祭、夷昧、季札四子。灵王二十五年甲寅,吴余祭元年,封其弟札于延陵,号曰延陵、季子,唐狄仁杰奏毁吴楚淫祠千七百余所,其不毁者四祠,而季札庙居其一,故澄江尚有季子庙,乃其古迹也。本支始祖讳灌,字济卿,号敬斋,世居延陵,贡贤良方正,宋元符三年庚辰科进士,任浙江杭州府国学助教,诰封刑部侍郎、大中大夫,敕赠宫保尚书,资德大夫,公为人刚正,不近奸邪,时陈正汇在杭,杭守执送开封府狱,灌因师教,恐干文墨之祸,遂致仕归。有术士白公曰:金兵南下,常城将有兵祸,公因求卜趋避处。士曰:利往西南,后世大昌,遂由延陵徙居宜邑钟离。配施氏,封安硕夫人,子四:长夬,醇谨雅饬;次 娠,时十科取士,登绍兴癸丑科进士,授侍郎兼学士,出判河南开封府,复授刑部员外郎;次震,博学宏词科进士,初任主簿,升知州,改皇城检法舍人,刑部尚书,敕赠金紫光禄大夫;次谦,乡举贤良方正,太学生,公孙十二,师古绍兴丙辰进士,翰林院礼部尚书,太子太师,师尹绍兴庚辰进士,宗尹太学生录贡分,经义应策进士,长沙府通判,升建宁治中,宗旦绍兴庚辰梁克家榜进士,刑部侍郎,直学士院工部尚书加光禄大夫,两使金国 ,使命不辱,宗昌隆兴癸未木待问榜进士,初任衢州开化县丞,迁南安府佥判,升武安知府 。四世祖邦达,淳熙进士,秀水县丞,升杭州同知;邦彦,淳熙进士,初任知县,升真定府同知,邦翰淳熙丁未王容榜进士,任襄阳、饶州、永平监军,改常州佥判,历知宁国府,升 江东提刑提举,仍改知辰州、杭州、瑜州、柳州、彬州、湘州、南安等处军事,光宗三年升荆湖等处南路宣议官兼户部尚书,开禧三年特加开府仪同三司、少保少傅少师,赐紫金鱼袋,食邑三千户。邦焕淳熙丁未进士,初任知县,升南昌府同知,五世祖之才,嘉定辛未进士,任泰安府知州,大章嘉定癸未蒋重珍榜进士,任本路儒学学正,大受嘉定癸未进,士授桂阳府同知,大壮荫授成都思南府佥判,改江西吉安府同知。六世祖智椿,宝佑丙辰文天祥榜进士,承德郎,礼部主事。七世祖子敬,大元初茂异科进士,子俊举茂才科进士,任儒学教谕。八传而至应山公,字伯仁,号秀岩,阴阳学正,应山孙允芳,钦天监冬官正。至十二世而有淑、演等公,淑成化四年戊子举人,十一年乙未谢迁榜进士,任萧山县尹,升监察御史,演生相,材二子,俱为东分祖,即本分之祖也。此可谓极一时之盛矣,惜其后裔迁徙不一,未能尽述。今东分奖墅、戈庄、观圩三支联修谱牒,综述本支之源流,厥后子孙当可详见各支世传。

2025-01-25 23:13:38 回复