吴伯通思想文化探析:明代广安大儒的教育实践与理学传承

吴伯通(1441-1502),字原明,号石谷,四川广安州(今广安市前锋区观阁镇青莲村)人,明代天顺八年(1464)进士,历任大理寺右评事、河南按察佥事、浙江提学副使、贵州按察使等职。作为明代中期著名理学家、教育家,其一生致力于书院教育与理学传承,在河南、浙江、四川等地创办多所书院,培养了包括王阳明在内的大批人才,被浙人誉为“当代真儒”。本文基于相关史料,结合近年学术研究成果,从生平背景、教育实践、理学思想、历史地位四个维度系统探讨吴伯通思想文化的内涵与价值。

一、吴伯通的生平与时代背景

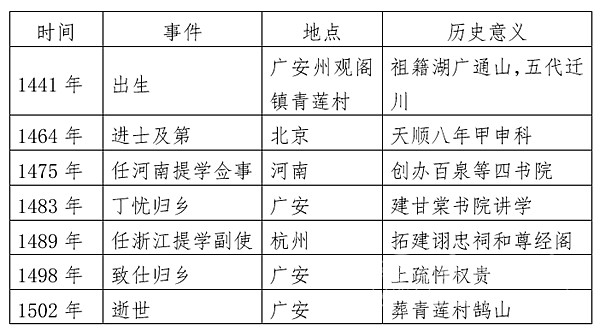

吴伯通的生卒年份曾存在争议,《广安州志》早期记载为1439-1502年,但经吴开全等学者考证,其墓志铭及《石谷达意稿》内证明确应为1441-1502年,享年63岁。其籍贯也有广安浓溪镇之误传,据吴伯通撰《石谷文集》证实,实际出生地为广安州望溪里(今前锋区观阁镇青莲村)。祖籍考辨尤为复杂,吴伯通自述先祖来自湖广兴国州通山县(永兴吴氏),而广安地方志则记载为湖北通城县,这一差异反映了明清移民史中籍贯记录的复杂性。

吴伯通的仕途生涯始于天顺八年(1464)进士及第,初授大理寺右评事,谙练刑理,以善决滞狱著称。成化十一年(1475)升任河南按察佥事兼提学官,开启其教育革新之路。在此任内,他目睹了明初以来书院凋敝、科举僵化的教育困境。根据相关资料显示,明初上百年的时间里,书院几乎处于无人问津的地步,河南四川皆如此。吴伯通看到当时士子“病时流学务枝叶,不根理致”。这种教育危机促使他采取一系列改革措施。

弘治十一年(1498),吴伯通因忤逆权贵上疏乞归,居家四年后于弘治十五年(1502)逝世。值得注意的是,在其丁父忧居家期间(1483-1489),他并未中断教育实践,反而在广安创建甘棠书院,使四川偏远之地得沐理学新风。

表一:吴伯通生平关键节点

二、教育实践与书院建设

吴伯通的教育实践呈现出系统性与创新性的双重特质,其书院建设可划分为三个地理维度,各具特色又理念相通:

河南阶段(1475-1483):书院体系的创立

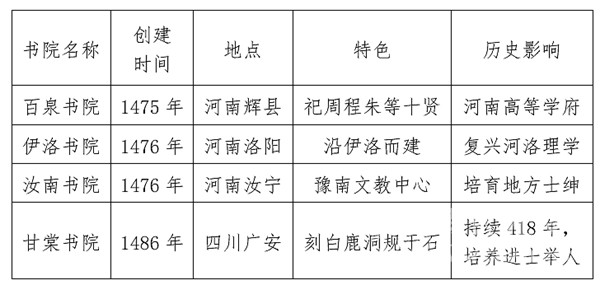

百泉书院:成化十一年(1475)创建于辉县苏门山麓,以祭祀十贤(周敦颐、邵雍、二程、朱熹等)为核心,标榜“正道脉,兴学术”。

伊洛书院(洛阳)、汝南书院(汝宁):参酌白鹿洞书院规约,制定统一学规。

大梁书院(开封):由原丽泽书院迁建繁台,完善建制。

吴伯通的教育管理举措极具革新性:推行“朱子读书法”与“史蒙卿进修大端四条”作为全省士子座右铭;以“策问”替代机械考试;提出“选贤师、严考试、清仕路、开科目”四策。这些措施直指当时官学空疏之弊,重建了理学与科举的平衡。

浙江阶段(1489-1495):教育理念的深化

任浙江提学副使期间,吴伯通进一步拓展其教育理念。他拓建杭州诩忠祠,弘扬忠义精神;扩建贡院尊经阁,提升教学设施;在监试浙闱时“较艺精密,请托不行”,以公正选拔扭转士风。其教育成效之卓著,竟令三十年后王阳明质问浙人:“理学作人如吴石谷者,不立庙祀何也?”浙人遂建“当代真儒”牌坊以彰其德。

四川阶段(1483-1489):乡土教育的深耕

丁忧期间创建的甘棠书院,堪称吴伯通教育思想的结晶。据《广安州志》载,因“远近学徒来者颇众”,知州王舆等筹资建院。该书院设计深具象征意义:

空间布局:主体“一要堂”左右分设五斋,对应周敦颐“学圣要诀”。

教学核心:小堂名“俨若思”,祠堂名“祟德祠”,体现“敬思崇德”理念。

学规传承:将朱熹《白鹿洞规》刻石嵌壁,要求生徒时刻谨守

甘棠书院成效卓著,“培养的人才有三贡,有乡举,有进士”,至清光绪年间仍“人文蔚起,铉诵相闻,与渠江书院埒”,更有“全川绅士多师事之”的盛况。1904年,该书院与渠江、培文书院合并为广安高等小学堂,成为邓小平母校的前身之一,实开广安近现代教育之先河。

表二:吴伯通创建书院比较

三、理学思想的继承与发展

吴伯通的理学思想体系以“辩正志业”为核心,在继承程朱理学的同时,融入实践智慧,形成独特的教育哲学:

“为学先立志,立志先立德”的核心思想

这一命题将道德修养置于学问根基,强调德性优先原则。在《甘棠书院记》中,吴伯通阐释:“守一是要领,守一就是无欲。无欲未易至,必从自敬开始,自敬开始则欲望少,少之又少,以至于无,则此纯一”。这一修德路径融合了周敦颐“主静立极”与朱熹“居敬穷理”的思想,又赋予实践维度——通过日常自敬工夫逐步消解人欲,达致纯一境界。

心性修养论:静虚则明,明则通

吴伯通在心性论上提出:“静虚则明,明则通。心要静,心要虚,虚静的效果就是光明就是智慧。‘动直’,因为你没有私心杂念,你的心是直的坦然的泰然的,当然就公。公和私的关系,公就有智慧,公就没有障碍;私就没智慧,私就是自己的障碍”。这一论述将认识论与道德论相统一:

认识提升:虚静→明觉→通达

道德实践:无私→正直→为公

其思想明显受邵雍“心为太极”说影响,又融入实践理性,如称“无极之真,两仪四象,都不外乎是‘此心’,而这些都是做圣人的基础”。

辩证学术观:融理学于科举

面对理学与科举的张力,吴伯通采取辩证态度:“为学的原则做到内外兼顾科举考试的文辞之表达,是可以帮助上进的人。理学理论水平已明了,践行也已经做得很到位,则形成文章”。这一观点既不否定科举价值,又强调理学实践的根基性,体现了务实而不失原则的教育智慧。

值得注意的是,吴伯通虽被归为程朱学派,但其思想已蕴含某些心学因子。王阳明对其推崇备至,称“理学作人如吴石谷者,不立庙祀何也?”,暗示二者思想的内在亲和性,这也为理解明代中期理学向心学转变提供了线索。

四、吴伯通的历史地位与当代价值

“当代真儒”的历史评价

吴伯通的历史地位首先体现于跨地域的文化认同。河南、浙江、四川三地皆有其教育遗迹,浙人建坊誉其为“当代真儒”,滇黔志书称其“不屑细务而大体详明”。王阳明的推崇更彰显其理学传承地位。值得注意的是,其影响绵延数百年——清乾隆《广安州志》评其“卓越一时”,光绪年间甘棠书院仍有“吴创甘棠,善诱循循。至今遗范,四境秀民”的赞颂。

著作存佚与文化传承

吴伯通的学术贡献长期被低估。既往研究认为其仅存《石谷达意稿》十二卷,但最新考订发现中国国家图书馆藏有明刻三十四卷全本,另有《闻见录》二十卷、《策问答》七卷、《甘棠文稿》四卷、《十斋铭》十卷等。尤其珍贵的是,其于成化十一年(1475)刻印的《楚辞集注》纠正了以往“何乔新刻本”之误,实为“吴原明刻本”。这些发现为重新评估其学术地位提供了文献基础。

遗迹保护与文化传承困境

吴伯通在广安的物质遗存面临严峻挑战:

青莲庵故宅:位于观阁镇青莲村,清初改建为庵,现仅存遗址及字库塔基座。

鹄山墓园:俗称“夫子坟”,曾为“五马归槽”风水佳地,但1977年土地整理中被毁,石构件散失。

甘棠书院:原址在广安奎阁,后州城复名,1904年并入高等小学堂,无实体留存。

2014年“两江行”记者探访记录显示,青莲村小旧址闲置,真正故宅“杂草丛生,行人过往都非要困难”。当地虽有“夫子坟”地名记忆,但村民多不知吴伯通事迹,仅流传神秘传说(如“草口吃人”、“石狮复活”等),反映了历史记忆的民俗化转化。

当代价值与复兴路径

吴伯通思想文化的现代价值亟待重估:

教育价值:其书院教育模式强调德育优先、知行合一,对克服应试教育弊端具启示意义。

廉政资源:历任司法要职而“风裁廪然”,王瓒《石谷吴先生碑铭并叙》称其“凡徇私病众,逞豪挠法者,严以绳之”,可为廉政文化建设提供历史参照。

文化认同:作为广安历史文化名人,深入挖掘其思想有助于增强地方文化自信。

近年广安市国学学会成立吴伯通文化研究专委会等举措,但系统性研究仍显不足。未来可结合国家图书馆藏《石谷达意稿》整理出版,依托广安国学学会推进学术研究;在观阁镇青莲村规划遗址公园,结合乡村振兴活化利用;在中小学教材融入本土先贤事迹,使“为学先立志,立志先立德”的教育精神得以薪火相传。

结语:跨越时空的儒者精神

吴伯通以“躬行治学”为毕生追求,在明代书院衰微之际重建教育体系,在理学僵化之时倡导体用兼备,其思想与实践体现了儒家经世致用的真精神。从河南百泉书院到广安甘棠书院,从《白鹿洞规》石刻到《石谷达意稿》,这位“当代真儒”留下的不仅是物质遗迹,更是融入巴蜀文脉的精神基因。

在传统文化复兴的今天,重访青莲村的荒芜故宅,重读《石谷文集》中的“辨正志业”,我们依然能感受到那份“仁之居廓然,义之路坦然”(吴伯通《自赞》)的精神气度。吴伯通的文化意义,不仅在于他培养了多少进士、创建了几所书院,更在于他以教育为生命实践,诠释了一个儒者在天地间安身立命的方式——此乃穿越五百年仍熠熠生辉的“石谷之光”。(Ai文,吴开全儒弘修正整理20250712)

作者信息及联系方式:吴开全,吴伯通第十八代裔孙,收集整理吴伯通相关资料10余年。网络多篇文章出自本人所写。此篇文章为Ai稿件,但经本人修正多处,文章引用了网络若干篇文章形成该文,文章实事求是,评价客观,史料真实,可公开发表。联系邮箱957686290@qq.com。

◆声明:本站属非营利性纯民间公益网站,旨在对我国传统文化去其糟粕,取其精华,为继承和发扬祖国优秀文化做一点贡献。所发表的作品均来自网友个人原创作品或转贴自报刊、杂志、互联网等。如果涉及到您的资料不想在此免费发布,请来信告知,我们会在第一时间予以删除。 全部资料都为原作者版权所有,任何组织与个人都不能下载作为商业等所用。——特此声明!

相关内容

- 2025-12-04 一身正气守初心 两袖清风铸忠诚

- 2025-11-28 母亲逝世周年祭

- 2025-11-20 纪念父亲诞辰一百周年

- 2025-12-03 吴见举与自勉亭

- 2025-12-01 清朝状元——吴其濬

- 2025-11-28 朱熹传

点击排行

- 103-04福建泉州吴姓名人录一

- 204-22明清时期《思南府志》记载...

- 303-04石破天惊:《石头记》原作...

- 411-23吴明仲传奇

- 502-10吴公开满先生既德配张衢人传

随机文档

- 108-21吴氏文化的精髓及影响力

- 211-24泰伯祠

- 301-06万泉河畔聚宗情 泰伯吴氏...

- 402-27四川省遂宁市(县)吴氏寻根

- 507-14三穗下德明吴氏三始祖雕像...

当前位置:

当前位置: