这就是中国人最该传承的“传家宝”!

30岁后,我终于读懂爷爷藏在族谱里的3个真相:这才是中国人最该传承的“传家宝”!

为何要修谱?这是我听过最戳心的答案

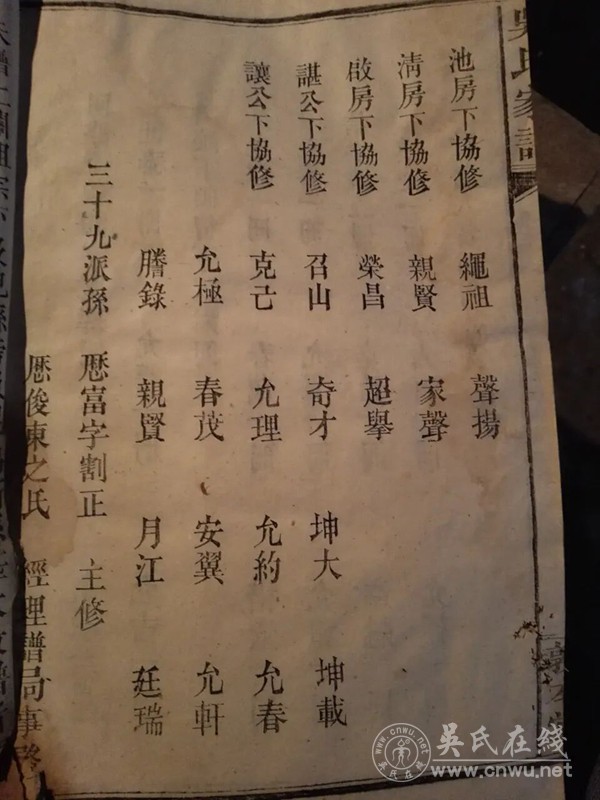

去年清明,我在爷爷的旧木箱里翻出了一本泛黄的线装书——封面是褪色的红绸,内页是毛笔写就的密密麻麻的名字,从清末的太爷爷,到我这一辈的堂兄弟姐妹,每一个名字旁都标注着生辰、嫁娶,甚至有人还写了“生平孝悌,邻里称善”的短注,吴启林回忆道!

爷爷那时已卧病在床,见我捧着族谱发呆,吃力地说:“这不是普通的本子,是咱们家的‘根’。你爸小时候调皮,把族谱角撕了,我连夜用浆糊粘好,生怕漏了一个名字。”

后来爷爷走了,我拿着这本族谱去参加家族聚会,才发现很多年轻人连自己太爷爷的名字都叫不上,更别说知道祖辈是从哪里迁来、曾经历过什么。也是那时候,我突然懂了:修谱这件事,从来不是老一辈的“执念”,而是我们这代人最该接住的“传承”。

一、修谱,是给“来路”一个交代

前阵子刷到一个视频:河南一位90后姑娘,花了3年时间帮家族修谱,翻遍了老家的旧账本、祠堂的石碑,甚至跑到邻省找同姓的宗亲核对信息。有人问她:“费这劲干嘛?现在都用手机记事儿了。”

姑娘的回答让我眼眶发热:“我爷爷生前总说,他小时候跟着太爷爷逃荒,一路上丢了不少亲人,到现在都不知道太叔公一家有没有活下来。我修谱的时候,在一本旧家谱里找到太叔公的名字,后面写着‘迁居山东,育三子’,我赶紧联系山东的宗亲,最后真的找到了太叔公的后人。那天视频连线,两边的人都哭了——原来我们不是‘孤家寡人’,我们的根早就连在了一起。”

其实很多人都不知道,我们的祖辈大多经历过迁徙、战乱,很多家族史都散落在岁月里。修谱的过程,就是把这些碎片化的记忆拼起来:你会知道曾祖父是靠种棉花撑起了一个家,曾祖母曾在饥荒年把口粮分给邻居;你会看到族谱里记着“某年大旱,族人共挖水井三口,不分你我”,也会看到“某女嫁至邻村,侍奉公婆至孝,享年八十七”。

这些文字或许不华丽,却比任何“名人传记”都动人——因为这是你的家族真实走过的路。就像一位老谱师说的:“没修谱之前,你可能只知道自己叫什么;修了谱之后,你会知道自己从哪里来,知道你的祖辈吃过哪些苦、做过哪些事,知道你身上的‘坚韧’‘善良’,不是凭空来的,是祖辈一代代传下来的。”

二、修谱,是给“后人”一个坐标

我认识一位做传统文化研究的教授,他说自己小时候最不爱听爷爷讲族谱里的故事,觉得“老掉牙”。直到他儿子上小学,有一天回家问:“爸爸,我们家有没有英雄呀?别的同学说他爷爷是解放军。”

教授突然语塞——他只知道爷爷是个普通的农民,却不知道爷爷年轻时曾参加过当地的抗日游击队,还立过三等功。后来他翻出家族的老族谱,才在爷爷的名字旁看到一行小字:“民国三十一年,参与游击,抗击日寇,负伤不退。”

那天晚上,教授把这段故事讲给儿子听,儿子睁着大眼睛问:“爷爷这么厉害?那我以后也要像爷爷一样勇敢。”

这就是修谱的意义:它不是一张冰冷的“名字清单”,而是给后人的“精神坐标”。当孩子问“我该成为什么样的人”时,你不用讲大道理,只需翻开族谱,告诉他:“你太爷爷当年在饥荒年,把最后一碗米分给了邻居;你爷爷年轻时,为了保护村里的孩子,跟歹徒搏斗过;你姑姑考上大学时,全村人凑钱给她当学费,她后来回村当了老师,教了30年书。”

这些真实的人和事,比任何“励志鸡汤”都有力量。就像一位父亲在族谱序言里写的:“我修谱,不是为了让孩子知道我们家多‘厉害’,而是想让他知道,我们家的人,从来都懂得‘善良’‘担当’‘感恩’,这些东西,你要守住。”

三、修谱,是给“家族”一个凝聚力

去年春节,我老家的家族搞了一次“认亲宴”,来了100多号人,很多都是常年在外打工、互不相识的宗亲。饭桌上,有人拿着新修的族谱,指着名字说:“你是XX房的吧?咱们太爷爷是亲兄弟!”有人翻到自己父亲的名字,旁边写着“娶XX氏,育一子一女”,突然红了眼:“我妈走得早,我还是第一次在族谱上看到她的名字。”

那天最热闹的是老一辈,他们围着族谱,你一言我一语地补充细节:“你爸小时候总跟我儿子去河里摸鱼,还掉进去过一次”“那年你家盖房子,全村人都来帮忙,你还记得不?”年轻人则拿着手机,把族谱拍下来存进相册,有人说:“以后不管在哪个城市,看到族谱里的名字,就知道自己不是‘外人’。”

其实现在很多家族都面临一个问题:年轻人在外打拼,一年到头见不了几次面,亲情慢慢淡了。而族谱,就是把大家重新“连”起来的纽带。它像一条看不见的线,把分散在五湖四海的人,都拉回同一个“根”上。

就像一位宗亲会的会长说的:“我们修谱,不是为了搞‘宗族势力’,而是想让大家知道,不管你走多远、混得多好,你都有一个‘家’可以回,都有一群‘亲人’在惦记你。逢年过节,翻一翻族谱,打个电话问声好,亲情就不会断。”

四、别让“根”,断在我们这一代

有人说:“现在都什么年代了,还修谱?太封建了。”也有人说:“我忙着赚钱、养孩子,哪有时间管这些?”

可我想起爷爷临终前的样子,他握着我的手说:“族谱你要收好,以后别忘了添上你孩子的名字。”那时候我才明白,修谱从来不是“封建迷信”,也不是“没事找事”,而是中国人刻在骨子里的“家国情怀”——家是最小国,国是千万家,每一本族谱,都是一个家族的“微历史”,无数本族谱合在一起,就是我们民族的“大历史”。

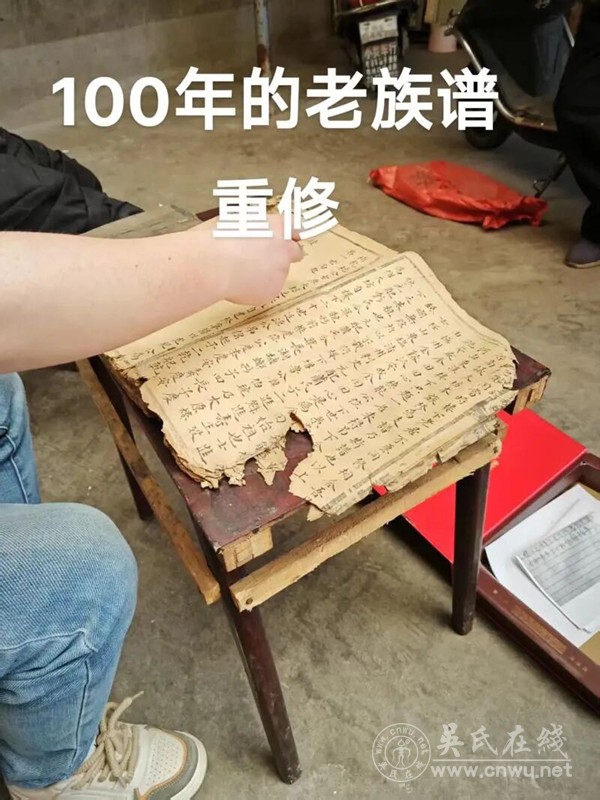

你或许不知道,现在很多地方的族谱都在慢慢消失:有的因为老房子拆迁,族谱被当成废纸扔了;有的因为老一辈去世,没人知道族谱放在哪里;还有的因为年轻人不重视,族谱上的名字再也没人续写。

可如果有一天,我们的孩子问:“我的太爷爷叫什么?我们家以前是做什么的?”我们只能摇摇头说“不知道”,那该多遗憾?

其实修谱并不难,不用像古人那样手写线装,现在可以用手机APP记录,也可以扫描旧族谱存档;不用追求“完美”,哪怕只记下来祖辈的名字、生辰,也是一份珍贵的传承。

就像一位老谱师说的:“修谱不是一代人的事,是代代人的事。我们这代人多做一点,后人就能少一点遗憾。别让我们的‘根’,断在这一代。”

不妨回家找找家里的旧族谱,哪怕只是翻一翻、记几个名字,也是对祖辈的一种告慰。毕竟,知道自己从哪里来,才能更清楚地知道,要往哪里去。

愿我们都能接住这份“传承”,让族谱里的每一个名字,都不被岁月遗忘;让家族里的每一份温情,都能代代相传!

下一篇:家谱的收藏:价值、困境与多元路径

◆声明:本站属非营利性纯民间公益网站,旨在对我国传统文化去其糟粕,取其精华,为继承和发扬祖国优秀文化做一点贡献。所发表的作品均来自网友个人原创作品或转贴自报刊、杂志、互联网等。如果涉及到您的资料不想在此免费发布,请来信告知,我们会在第一时间予以删除。 全部资料都为原作者版权所有,任何组织与个人都不能下载作为商业等所用。——特此声明!

相关内容

- 2025-12-11 吴氏续修宗谱序

- 2025-12-10 龙岩大池吉甫公后裔之徐州邳州八路镇吴氏世系01

- 2025-12-10 龙岩大池吉甫公后裔之徐州铜山县伊庄镇街西吴氏世系

- 2025-12-10 修谱捋世系:三步破解家族分支混乱难题

- 2025-12-09 龙岩大池吉甫公后裔之徐州铜山县单集镇吴氏世系

- 2025-12-09 龙岩大池吉甫公后裔之徐州邳州八路吴氏世系

点击排行

- 105-27家谱用“字”与“词汇”定义

- 211-18什么是九族、什么是祖宗十...

- 302-06十八代

- 408-14族谱功能

- 504-01修谱的作用

随机文档

- 107-15原籍嘉应州(现称梅县)保昌...

- 207-30寻找广东郁南大寨吴氏开基...

- 312-15吴氏文化与至德精神

- 409-28人到中年,不再抱怨

- 511-04宣公世系之比较

当前位置:

当前位置:

我家书房也保存有:我爷爷留下来的清朝至民国的手抄本家谱和碑抄。

还有我爸爸在上世纪八十年代用我的作业本用毛笔抄的本房族谱。

2025-10-24 11:41:09 回复