吴氏在线 cnwu.net

首页 > 寻根问祖 > 各地寻根

首页 > 寻根问祖 > 各地寻根

贵州都匀市墨冲镇良亩村吴聪公支系寻根

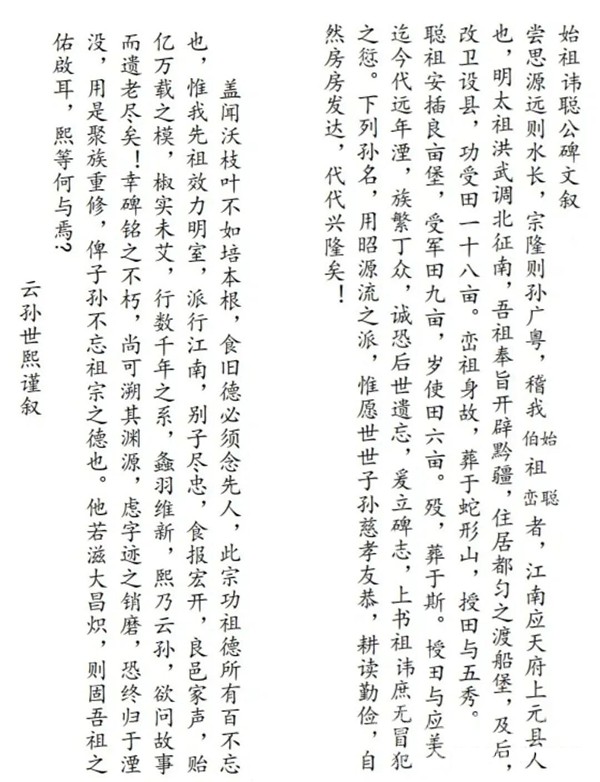

根据九世祖世熙公所修族谱及清康熙四十一年(1702年)迁黔始祖吴聪公碑记记载,我支吴氏先祖渊源可追溯至明初。

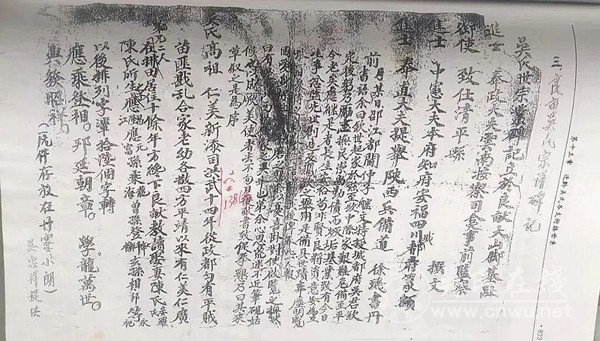

始祖吴聪公与兄长吴峦公原籍为南京应天府上元县,于大明洪武初年,奉旨征调至贵州都匀。

此后,兄弟二人各自扎根:峦公定居都匀渡船堡,获授军田一十八亩,卒后葬于蛇形山,所授田产由五秀继承;聪公则落籍良亩堡,得军田九亩、岁使田六亩,逝后亦长眠于此,田产由应美承袭。

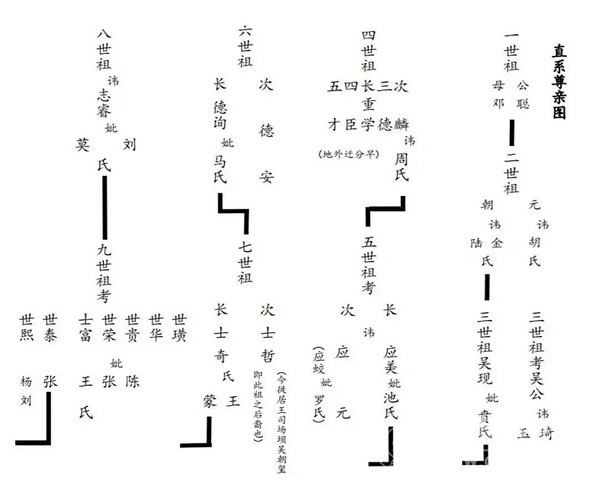

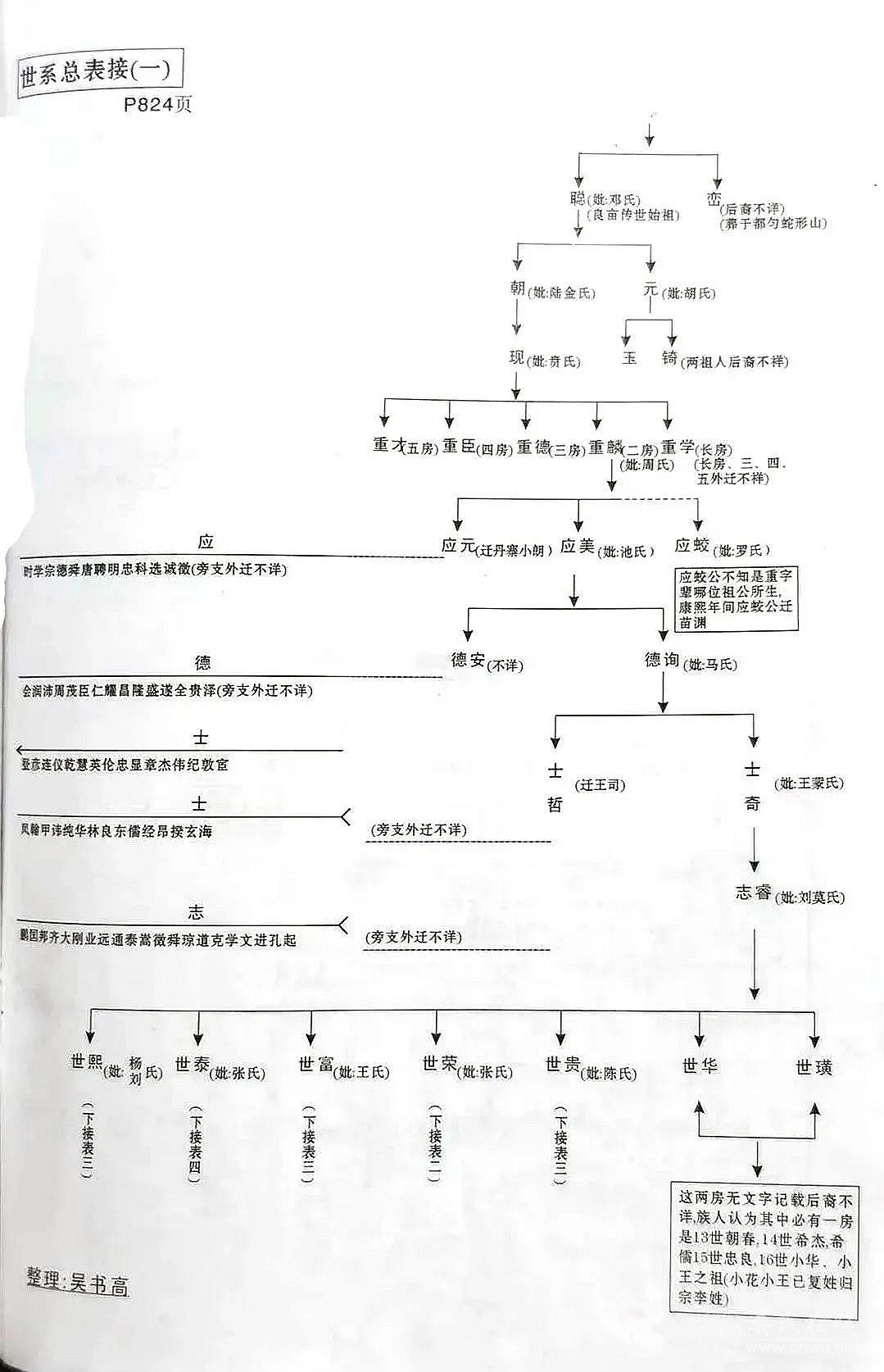

吴聪公一脉传承有序,二世祖为吴元、吴朝;三世祖吴朝育有吴琦、吴玉、吴现;四世祖吴现膝下重学、重麟、重德、重臣、重才五子;五世祖重麟育有应美、应元;六世祖应美传德询、德安;七世祖德询生仕哲、仕奇;八世祖仕奇之子志睿,再传至九世祖世璜、世华、世贵、世荣、世富、世泰、世熙。自九世祖起,家族启用先人所传“世、廷、秉、相,朝、毓、忠、良,书、田、积、福,作、述、重、光”十六字为字辈,绵延宗族脉络。

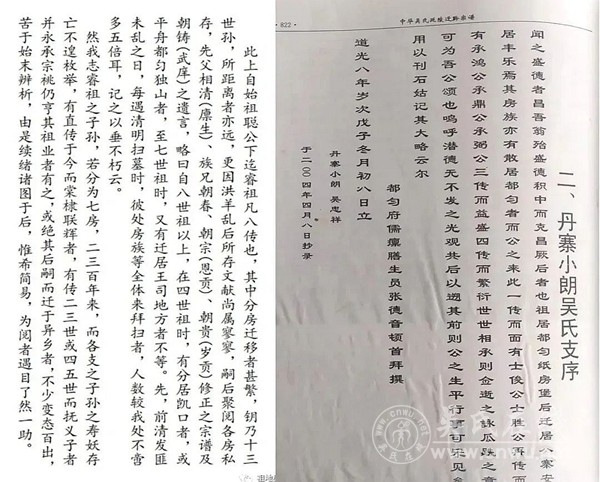

自四世祖后,家族人丁渐旺,部分族人陆续外迁,足迹遍布凯囗(凯里?)、平舟(今平塘)、独山、八寨(今丹寨)、吴司(下司?)等地,亦有回迁都匀者。在太平天国运动(时称“洪杨叛乱”)及贵州苗族起义前,每逢清明佳节,各地分支族人皆齐聚良亩,共祭先祖、同扫祖墓,祭祖规模远超良亩本地人口数倍。然而,历经战乱动荡,各地分支往来断绝,原居都匀渡船堡的吴峦公后裔亦音讯全无,宗族血脉的联络戛然而止。

今借吴氏网络平台,特向四海吴氏宗亲发出恳切呼吁:诚盼诸位援手相助,其一,探寻吴峦公、吴聪公南京祖籍的上源世系;其二,寻觅失散各地的吴峦公、吴聪公后裔。

若您知悉相关线索,恳请与我们联系:吴忠诚 吴书高 。

您的每一份帮助,都将成为我们延续家族血脉、重续宗亲情谊的珍贵希望,在此深表谢忱!

顶 |

踩 |

下一篇:汤田吴氏寻访阿满公后裔线索

我也想在此上传信息资料或寻根>>>

●声明: 本站属非营利性纯民间公益网站,旨在对我国传统文化去其糟粕,取其精华,为继承和发扬祖国优秀文化做一点贡献。所发表的作品均来自网友个人原创作品或转贴自报刊、杂志、互联网等。如果涉及到您的资料不想在此免费发布,请来信告知,我们会在第一时间予以删除。 全部资料都为原作者版权所有,任何组织与个人都不能下载作为商业等所用。——特此声明!

安徽沙水(芡河)吴老畈吴小庙传闻

听族人口口相传,吴老畈“三让堂”吴氏以前建有祖庙,称作吴家小庙,在村庄的西北角,祖上经常拖家带口去焚香祭拜,自吴氏改居住地为“吴郢”已来,香火从没间断过。吴小庙大殿背西面东,小庙大门两侧篆刻着:“志异征诛三让两家天下,功同开辟一抔万古江南”的楹联。正殿上方悬挂:“世家第一;至德让三”匾额。

古时候,村庄就是姓氏聚集地,都建有家族庙,无庙不成村就是当时的民风民俗。吴老畈吴家小庙具体的建造时间没有准确记载。最迟应该在明朝永乐年间,沙水(芡河)流域迁徙来的移民逐渐兴盛强大,以姓氏冠名为郢,相继建立了家庙。吴小庙借势芡河流水潺潺,遥看石山(龙女岛)泰山庙巍然屹立,香火特别鼎盛,庇佑族人日子过得不仅宽裕,还迎来了“人丁兴盛,家业红火”的时运。

特别是庙地上分别栽植的榆、椿、槐三棵树木,冠似乌纱官帽前仰后翘,枝干如文笔秉直流畅,冠盖好似张开的朝王伞气宇轩昂。自成郢已来,傲然屹立在沙水河畔,倒影在碧波的辉映下将运势折射到河对岸异姓人家的香案。于是“吴家小庙三棵神树有荫凉的传说”名满沙水流域;上香膜拜撵风水的人纷至沓来,吴老畈地名叫响芡河两岸,每年逢清明、春节吴小庙前焚香还愿者熙熙攘攘、车水马龙,人气爆棚。

也是古人以讹传讹,将吴家老畈的鼎盛化为神奇,将家庙文化、姓氏文化演变为地方神话,于是就有了吴老畈是古城“茨冈府”的一部分,是君侯屯兵存粮的营地。因地震的原因断裂成河。原来这里地势就高于田地,有点将台、瞭望塔,加上石山的隆起形成了土岗,被称为老畈头。吴氏族人在此垦荒造田、传家立业,并从郢中划出一块宗族共享之地地,冠名庙地,建立了吴家小庙。便有了吴家小庙建在沙水之阴风水宝地上的传奇。

沙水吴家老畈作为三让堂吴氏的集居地,布局极为讲究,其方位坐西北面朝东南,除了遵循古村落、古民居、家庙建造的特定布局外,还集三支同宗的智慧把庙址选在西北方位的“贵人位”,为宗族聚集了人脉和运势。也顺应了古人“福禄寿财”皆从西北而来的认知,这就是“吴郢发迹"的根源。吴家小庙不仅供奉祖宗牌位,还有观音菩萨、华陀神像、地藏王菩萨三尊塑像。“三让有至德、三神佑宗门、三支共振兴”是三让堂吴氏共同的期盼。

在没建小庙前,吴氏家族最担忧的是梅雨季节西南乡茆塘、吴桥等排涝泄洪,汹涌南来水从东洼奔流直下,冲毁了房屋、淹没了庄稼,让人寝食难安。有一天,有位吴姓游方道士在榆树下歇脚,得到同宗族人的热情招待、留宿,道士便以答谢的方式为沙水吴氏宗亲指点了“建宗庙、避水患”方略,并叮嘱族人凿开东洼水道,修筑围堰,改东洼为吴冲大沟直通芡河,以图洗刷灾难、让水患归流入统。自从建立吴家小庙,吴氏后人便过上了丰衣足食、平安稳定的日子。

多年以后,一位资深的地理先生路过吴郢,围着庙宇转了几圈,沿着吴冲大沟走了几趟,啧啧称赞,吴小庙选址高明、吴冲大沟开的精准,吴氏家族有贵人相助,福禄寿喜俱全;一语道破天机。周边的姓氏都为吴家获得“天时地利人和”恩赐而羡慕,也尝试采取绕着吴小庙撵风水、寻福地,以图借风水、沾灵气光宗耀祖。从地形上看吴冲大沟好似九咀十八湾的芡河探出的龙爪,吴家小庙刚好建在“探爪龙”的龙爪上,只容先得者独享一脉风水,旁族异姓只能望“宝地”叹息无福享有。

五十年代初,天降洪灾,整个淮河流域沦为汪洋泽国,大水冲塌了吴家小庙,卷走了三尊塑像,人们拖家带口挤在石山(落峰岭)上“跑水反”,吴家小庙的辉煌也在人们忙着“跑水反”及灾后重建、恢复生产中淡出了族人的认知,吴小庙的传闻只是作为人们茶前饭后闲谈轶事,封存在老一辈人的记忆里。只有吴氏后裔还把“吴小庙旧址”唤着庙地,以此来纪念为家族振兴献良策的宗亲,家庙成为吴氏子孙引以为豪荣光。

作为吴氏后裔一员,我也经常到被上一辈人称作“庙地”的地方寻觅,想破译出宗族壮大、发迹的密码,都因阅历不足、认知肤浅,失落而归。“有意栽花花不发,无心插柳柳成荫”,在一个朝阳初升的清晨,无意间瞄一眼晨雾缭绕芡河,曲折蜿蜒的河床好似蛟龙腾云驾雾若影若现,吴冲大沟好似蛟龙探出的利爪,薄纱缠绕的吴郢犹如一颗翠绿的夜明珠在龙爪边滚动,这神奇的一幕令我茅塞顿开。在一代又一代吴老畈吴氏后裔的心中,吴小庙的灵动不是传闻,而是“三让堂”吴氏发迹的图腾,如同基因一样融入到骨质里。

天随人愿,天下兴盛;世存至德,民心向善!

(执笔:安徽怀远吴老畈吴氏“山怀分支“典字辈”传人)

2025-07-23 17:14:30 回复